Votre peintre copiste peut reproduire n'importe quelle œuvre d'art à la perfection et à la peinture à l'huile.

Gardez l'esprit ouvert, Claude Monet était considéré révolutionnaire en sont temps.

Hier encore, nous anticipions avec anxiété le passage à un nouveau millénaire, avec tous les espoirs et toutes les craintes qui vont de pair avec les changements d'époque.

L'année 2025 approchant à grands pas, c'est le moment idéal pour jeter un coup d'œil sur les temps forts des 25 dernières années de peinture, afin de constater le chemin parcouru et d'imaginer où nous nous rendons.

Ces 12 tableaux, extraits des ouvrages de Phaidon TheArt Book, 30 000 Years of Art et Body of Art, représentent une sélection de chefs-d'œuvre de la peinture contemporaine du XXIe siècle.

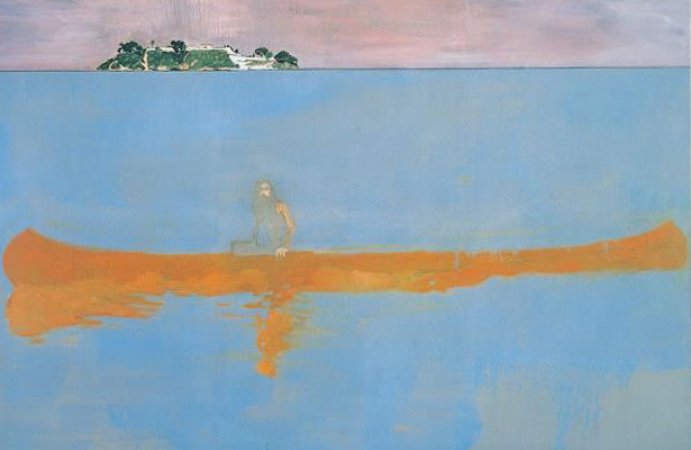

100 YEARS AGO, Peter Doig, 2000

100 YEARS AGO, Peter Doig, 2000

Dans un canoë est assis la silhouette fantomatique d'un homme barbu aux cheveux longs. Il regarde vers nous. Autour de lui, la mer est incroyablement calme, le ciel d'un rose vif. À l'horizon, nous apercevons une île. Est-ce l'endroit d'où l'homme est parti ? Est-il parti à la dérive ? Le caractère étrange et spectral de la composition est renforcé par l'application de minces lavis de peinture par l'artiste.

À certains endroits, la peinture a coulé sur la toile. L'image du canoë — un motif récurrent dans les peintures de Peter Doig — est associée à son éducation au Canada. Cependant, l'artiste se souvient que c'est le film d'horreur vendredi 13 qui lui a donné l'idée de l'inclure dans son œuvre.

La source de la figure de cette peinture est tirée de la couverture de l'album Duane Allman : An Anthology, qui comprenait une photographie du bassiste du groupe assis dans un canoë. L'arrière-plan provient d'une autre photographie représentant Carrera, une île-prison au large de la côte de Trinidad, un pays où l'artiste a vécu pendant une courte période lorsqu'il était enfant.

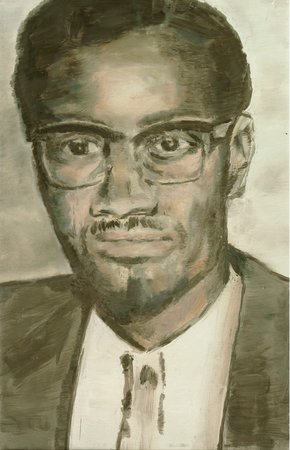

LUMUMBA, Luc Tuymans, 2000

LUMUMBA, Luc Tuymans, 2000

Les peintures de Luc Tuymans lévitent au-dessus de tout ce à quoi elles se réfèrent, offrant une étrange distance philosophique aux épisodes, figures et références historiques.

Qualifiant son approche de « contrefaçon authentique », Tuymans (né en 1958) dérive son imagerie d'autres images et films, de sorte que l'invention devient un produit de réitération, de référence, de souvenir et de duplication. Après avoir abandonné la peinture au début des années 1980 pour étudier l'histoire de l'art et expérimenter le cinéma, Tuymans est revenu à la toile pour développer un style caractéristique qui semble opposer la lenteur de la peinture à la rapidité de la photographie, rendant visible le travail du pinceau. Avec une palette sourde et sale, ses petites peintures — toujours créées en une seule journée — atteignent une immobilité ombragée qui évoque une qualité solitaire et funèbre. Dans ce tableau, Patrice Lumumba, le premier Premier ministre démocratiquement élu de la République du Congo, est représenté dans des bruns et des gris poussiéreux.

Tuymans a peint Lumumba en se remémorant une photographie du dirigeant. Cette méthode reflète peut-être la mémoire sélective du passé colonial de la Belgique (le Congo a été une colonie belge de 1908 à 1960), et le silence qui s'ensuit autour de l'implication du pays dans l'assassinat de Lumumba en 1961. Mais, où le regard de Lumumba est-il dirigé dans le portrait de Tuymans ? Il n'est pas directement dirigé vers le spectateur, mais quelque part à l'écart - à la dérive, détaché, aliéné et subtilement désorienté.

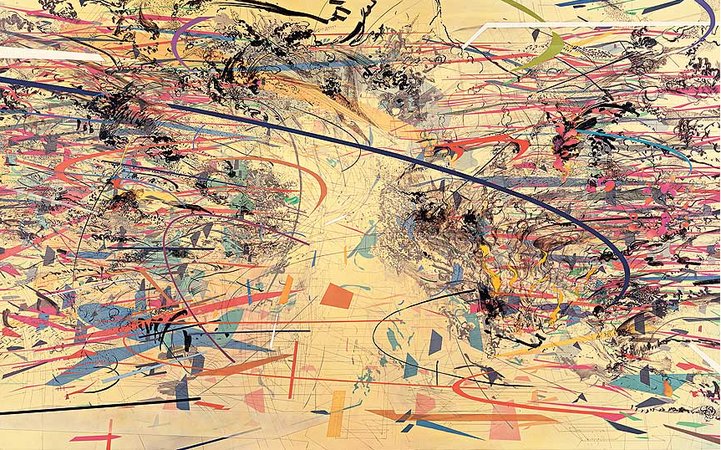

DISPERSION, Julie Mehretu, 2002

DISPERSION, Julie Mehretu, 2002

Une masse de couleurs kaléidoscopiques densément stratifiées explose sur la surface de la toile. Derrière les glissements calligraphiques et les formes géométriques monochromes - qui semblent tourbillonner comme si elles étaient prises dans un tourbillon mystérieux - se cache une structure linéaire élaborée. C'est comme si une peinture de Kandinsky était entrée en collision frontale avec un dessin abstrait de Moholy-Nagy ou Malevich !

En incorporant et en combinant des plans et des dessins architecturaux préexistants, les peintures de Julie Mehretu suggèrent de nouvelles cartes fantastiques qui paraissent représenter simultanément l'espace et le temps. Pour l'artiste, les marques et les formes abstraites colorées existent comme un type de signifiant personnel, ou de langage, appartenant aux personnages qui occupent ces paysages post-modernes complexes. Née en Éthiopie, Mehretu a ensuite étudié au Sénégal et aux États-Unis. Ses peintures associent des recherches formelles sur la couleur et la ligne à des questions sociales relatives au pouvoir, à l'histoire et à la formation de l'identité personnelle et culturelle dans le monde globalisé.

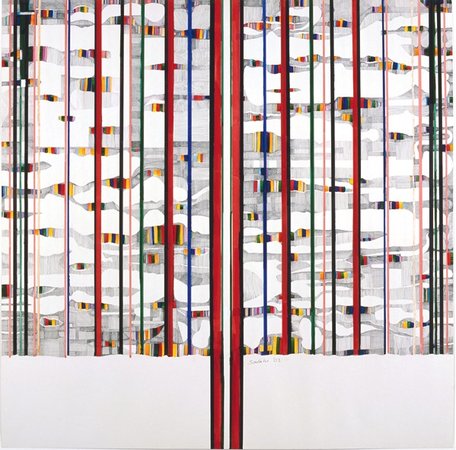

L'ARBRE, Ibrahim El-Salahi, 2003

L'ARBRE, Ibrahim El-Salahi, 2003

L'histoire du modernisme mondial est incomplète sans Ibrahim El-Salahi (né en 1930). Après avoir commencé ses études de peinture à Khartoum dans les années 1950, il se rend à Londres et fréquente la Slade School of Fine Art, avant de rentrer au Soudan en 1959. Nommé sous-secrétaire à la culture sous le régime de Jaafar Nimeiri, il est accusé à tort d'« activités anti-gouvernementales » et y est emprisonné en 1975 (où, pour éviter l'attention des gardiens, il dessine sur de petits morceaux de papier qu'il enterre dans le sable). Une fois libéré, il s'est installé au Qatar en 1977, où il a créé un ministère de la culture.

En 1998, il retourne en Angleterre et s'installe à Oxford. Tout au long de cette vie itinérante et éprouvante, El-Salahi a librement intégré les traditions islamiques, africaines, arabes et occidentales dans ses peintures et ses dessins. La série des arbres s'inspire de l'arbre Haraz, qui pousse le long du Nil. Pour El-Salahi, cet arbre incarne le caractère soudanais, puisqu'il s'épanouit pendant la saison sèche et perd ses feuilles pendant la saison humide.

La rigidité des lignes verticales est adoucie par les formes horizontales organiques et les bandes de couleur qui semblent flotter, comme de la fumée, sur la surface. Comme le résume El-Salahi, « il n'y a pas de peinture sans dessin et il n'y a pas de forme sans ligne... en fin de compte, toutes les images peuvent être réduites à des lignes ».

ÉVÉNEMENT, Brice Marden, 2004-7

ÉVÉNEMENT, Brice Marden, 2004-7

Des lignes serpentines se déplacent rythmiquement sur la surface de la toile. Poussant contre les bords des panneaux rectangulaires, leurs formes enroulées, semblables à des rubans, sont suspendues dans une tension soigneusement équilibrée. Bien que les couleurs se chevauchent, elles ne s'entremêlent jamais.

Chacune occupe un plan défini dans l'espace pictural peu profond. Brice Marden, l'un des peintres abstraits les plus respectés de sa génération, s'est fait connaître dans les années 1960 avec ses peintures monochromes minimalistes. En partie inspiré par la calligraphie chinoise et japonaise, l'artiste a commencé à introduire des motifs linéaires dans son travail au milieu des années 1980. Utilisant un long pinceau, qui lui permet de peindre à une certaine distance de la toile,

Marden impose un ensemble de règles compositionnelles et formelles, ou systèmes, pour chaque série d'œuvres qui suivent — chaque tableau devenant une variation subtile d'un thème. Les processus lents et médités qui sous-tendent les peintures de Marden encouragent une approche tout aussi contemplative de la part du spectateur.

KRANKENHAUS (HÔPITAL), Maria Lassnig, 2005

KRANKENHAUS (HÔPITAL), Maria Lassnig, 2005

Maria Lassnig (1919-2014), célèbre peintre figuratif qui n'a attiré l'attention de la critique qu'à partir de la soixantaine, a inventé le terme de « peinture de conscience corporelle » pour décrire son intention de représenter non pas une vue extérieure des sensations physiques, mais leur perception de l'intérieur.

La révélation s'est produite alors qu'elle était assise dans son atelier, sur le point de réaliser un autoportrait. Sentant la chaise se presser contre son corps, elle a réalisé qu'une véritable représentation se concentrerait sur cette sensation - la chair douce contre le bois dur - plutôt que sur l'apparence du corps à distance.

Nombre de ses œuvres ultérieures révèlent le vieillissement du corps et la frustration ressentie par l'artiste face aux limites physiques imposées par l'âge. Krankenhaus (Hôpital), peint lorsque Lassnig était octogénaire, est une composition divisée horizontalement. Dans la moitié supérieure, trois têtes reposant sur des oreillers sont craintives et douloureuses - l'une d'elles rappelle le visage du célèbre Cri d'Edvard Munch (1893) - et suggèrent la misère des patients, gisant sans défense et angoissés sous les lumières uniformes de l'établissement. La moitié inférieure, telle une radiographie de ce qui se trouve sous les draps, révèle deux corps grotesques et difformes, aux membres absents et aux plaies béantes.

L'œuvre dépeint avec force la réalité misérable de la mauvaise santé et de l'incapacité chez les personnes âgées.

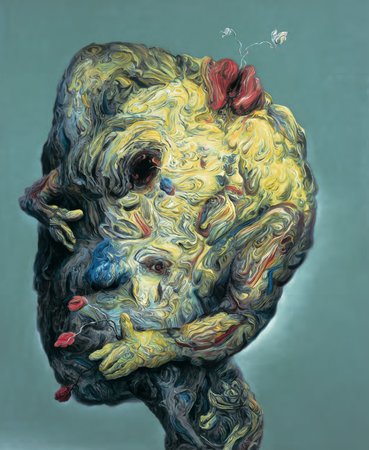

L'HINTERLAND, Glenn Brown, 2006

L'HINTERLAND, Glenn Brown, 2006

De loin, cette peinture ambiguë semble représenter une tête bizarre, semblable à celle d'un dessin animé. De plus près, une forme encore plus grotesque émerge, d'où jaillissent des bras et des mains, et un globe oculaire enfoncé dans le sol. La chair de la créature semble être constituée d'une couche de peinture à l'huile épaisse et visqueuse, mais la surface de la peinture de Glenn Brown (né en 1966) est entièrement plate ; chaque agglomération apparente de peinture et chaque coup de pinceau gestuel ont été laborieusement créés à l'aide de petits pinceaux et d'une couche sur l'autre de peinture diluée.

Brown s'inspire de l'histoire de l'art et de la culture populaire pour créer ses propres versions détournées des peintures d'autres artistes. Ici, l'artiste continue d'emprunter à l'art du passé, mais sans références évidentes, il assemble de nombreux fragments d'œuvres d'art non identifiées pour former une tête monstrueuse et mutante qu'il a lui-même imaginée.

Reconnaissant que la plupart des œuvres d'art sont essentiellement perçues par le biais de la reproduction, Brown préfère les livres d'art, les affiches et les cartes postales, qu'il numérise sur son ordinateur avant de les assembler numériquement. Pour cette peinture, des membres, des parties du corps, des poses et des gestes issus de l'histoire de l'art ont été déformés de diverses manières et combinés pour former une image complexe qui oscille entre l'abstraction et la figuration.

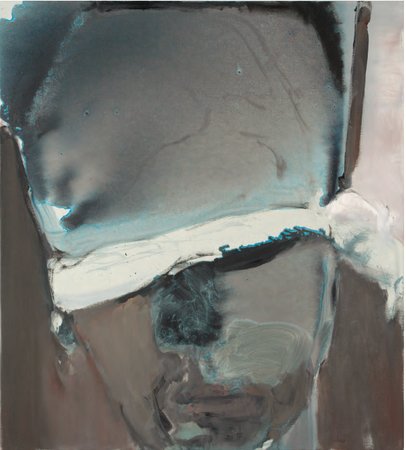

L'HOMME AUX YEUX BANDÉS, Marlene Dumas, 2007

L'HOMME AUX YEUX BANDÉS, Marlene Dumas, 2007

Marlene Dumas peint des portraits de personnages, en se concentrant souvent sur la tête ou le visage. Elle puise ses sujets dans la politique, les reportages et la culture populaire, et s'inspire souvent de photographies de journaux ou de magazines.

Elle réalise également des portraits d'elle-même et de sa famille, en particulier de sa fille, qu'elle peint depuis qu'elle est toute petite. Les thèmes abordés dans son travail sont fréquemment pénibles ou difficiles : l'homme aux yeux bandés fait partie d'une série de tableaux représentant des victimes de la torture, et elle a créé de nombreuses images de morts, y compris d'enfants.

Un autre thème est celui des portraits de personnalités controversées ou complexes, comme Oussama Ben Laden, la chanteuse Amy Winehouse, le producteur de disques et meurtrier condamné Phil Spector, ou encore la princesse Diana. Un portrait de 2008, intitulé Dead Marilyn, s'inspire d'une photographie de Marilyn Monroe prise lors d'une autopsie et présente l'actrice comme boursouflée, gonflée et pratiquement méconnaissable.

Travaillant à la peinture à l'huile, à l'aquarelle et à l'encre, le style de Mme Dumas est souvent simple, les traits de ses personnages étant exprimés de manière minimale. Les couleurs qu'elle utilise sont sourdes, ce qui ajoute au ton mélancolique de son travail. Dumas est née au Cap en 1953 et a grandi dans une région rurale d'Afrique du Sud. Elle s'est installée à Amsterdam en 1974, où elle vit toujours.

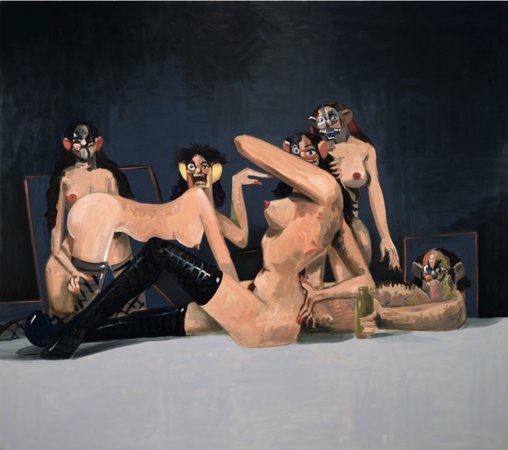

COMPOSITION DE L'ORGIE, George Condo, 2008

COMPOSITION DE L'ORGIE, George Condo, 2008

Depuis le début de sa carrière, au début des années 1980, les créations richement inventives de George Condo (né en 1957) ont fusionné le beau et le grotesque, et le reconnaissable et le profondément étrange.

Profondément engagé dans les traditions de la peinture des anciens maîtres, ainsi que dans les bandes dessinées et les dessins animés du XXe siècle, l'art de Condo filtre le passé à travers l'humour farfelu et l'imagination d'une sensibilité résolument contemporaine.

Mettant en scène des personnages tragi-comiques inventés, souvent représentés en proie à un désespoir frénétique, à une rage désordonnée ou à une joie maniaque, ses peintures suscitent l'horreur, la fascination et la délectation. Il est tentant de lire de nombreuses peintures de Condo, y compris Orgy Composition, comme une allégorie sociale, reflétant une société oscillant entre l'exubérance irrationnelle et le désespoir. Elles offrent un commentaire mordant sur le flot bruyant et continu de scandales, d'effondrements et de manigances de célébrités de la culture contemporaine.

Selon Condo, elles reflètent la « folie de la vie quotidienne », évoquant « l'idée de ce qui se passe derrière les portes closes de la religion, au sein d'entreprises comme Enron, dans la maison privée ou dans le fauteuil du psychiatre ». À propos de ses peintures de maisons closes, Condo déclare : « Elles ne sont peut-être pas jolies, mais je pense que nous pouvons tous nous voir dans ces images. Elles sont si hideuses et pourtant si vraies ».

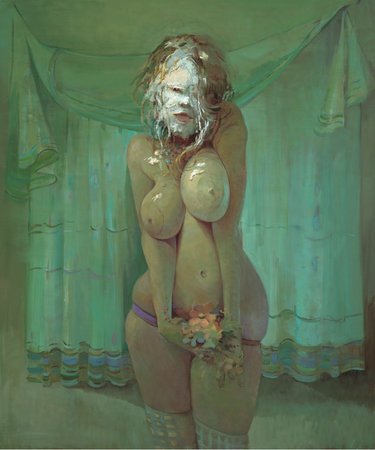

VISAGE DE TARTE, Lisa Yuskavage, 2008

VISAGE DE TARTE, Lisa Yuskavage, 2008

Une jeune femme, nue à l'exception de sous-vêtements et de chaussettes à hauteur de cuisse, pose pour le spectateur devant un drap, un petit bouquet de fleurs à la main. Son visage est barbouillé de crème, masquant les traits de son visage, comme si elle avait été récemment frappée au visage avec une tarte.

La peinture de Lisa Yuskavage (née en 1962) maintient la tradition du nu féminin par une combinaison sournoise de satire et d'hommage. Ici, le nu a été descendu de son piédestal, au sens propre comme au sens figuré ; la tarte en plein visage est une marque d'irrespect établie de longue date. Son physique est également exagéré à des fins comiques : ses seins et ses hanches sont hypertrophiés, conformément à une sexualité kitsch qui fait des femmes des coquettes simplistes, jouant pour le bénéfice des hommes.

Le spectateur implicite de ce tableau pourrait bien être une version caricaturale d'un consommateur moyen de nus de la Renaissance, pour qui le corps féminin était toujours disponible et toujours conforme. Cependant, malgré sa déformation comique du corps féminin, la peinture de Yuskavage est réalisée avec une attention démodée à l'espace et aux tons naturalistes, et l'œuvre est tempérée par une attention à la logique anatomique qui donne à la figure son immédiateté et sa présence.

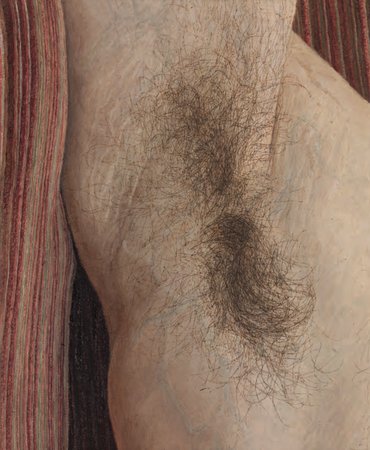

ARMPIT, Ellen Altfest, 2011

ARMPIT, Ellen Altfest, 2011

Dans Armpit, Ellen Altfest (née en 1970) présente une partie du corps rarement représentée dans la culture visuelle, et même considérée avec dégoût dans de nombreuses sociétés contemporaines en raison d'associations avec la malpropreté et l'odeur.

Si les vergetures et les veines bleues ne suggèrent guère d'intentions festives, l'habileté scrupuleuse et obsessionnelle du coup de pinceau d'Altfest fait qu'il est difficile de ne pas admirer l'image, ce qui a pour effet d'élever le sujet humble et peu orthodoxe.

Après avoir développé un style distinctif et très détaillé dans ses peintures de plantes, d'arbres et de légumes domestiques, Altfest a commencé une série d'études de nus masculins avec l'œuvre franche et pleine de front The Penis (2006). Dans cette œuvre, comme dans la plupart de ses compositions, le sujet est étroitement encadré. Elle fragmente fréquemment le corps en parties isolées — main, pied, dos — qui n'offrent que peu d'indications sur la forme globale ou l'identité du sujet. Pourtant, les images d'Altfest sont des enregistrements fidèles du monde observé, en gros plan hyperréaliste, au-delà de la capacité de perception habituelle de l'œil humain.

Le petit format et les détails minutieux invitent le spectateur à examiner ses peintures de très près. Révélant chaque pli de la peau, chaque vaisseau sanguin bombé et chaque cheveu, le travail d'Altfest est à la fois révélateur de voyeurisme et magistral sur le plan technique.

UPHE, Tomma Abts, 2011

UPHE, Tomma Abts, 2011

Des formes sculpturales semblent flotter sur des plans de bleu sarcelle et de vert, leurs formes impossibles à imbriquer étant silhouettées par l'ombre, les reflets et les lignes. Comme toutes les œuvres de Tomma Abts, cette peinture est résolument non représentative.

Ses géométries strictes ne symbolisent ni ne décrivent quoi que ce soit d'autre, pas plus qu'elles ne nous donnent le moindre indice d'émotion ou d'information.

Il s'agit d'une exploration de la couleur et de l'espace, dans laquelle de subtils changements créent des effets inattendus : mouvement, immobilité, profondeur. Abts est née en Allemagne et les titres de ses œuvres proviennent de prénoms allemands. Elle crée de petites toiles, toujours de la même taille, en utilisant une technique laborieuse dans laquelle de fines couches de peinture sont posées comme des strates, repeintes encore et encore, à mesure qu'elle change d'avis et travaille intuitivement, souvent pendant des mois, sur une seule toile. Comme le peintre américain Jasper Johns, elle s'intéresse à la peinture en tant qu'image et objet, ne représentant rien d'autre qu'elle-même.

Vous avez aimé cet article ? suivez mon fil RSS pour ne pas rater un seul nouvel article.

- □ L'art au début du 20ième siècle

- □ Comprendre la réussite dans le monde de l'art

- □ Impressionnisme : Art et modernité

- □ Qu'est-ce qui fait la valeur de l'art ?

- □ 12 chefs-d'œuvre de la peinture du XXIe siècle qu'il faut absolument connaître

- □ 3 inventions qui ont révolutionné l’art de la peinture

- □ Graffiti : À la limite du droit d'auteur

- □ Comprendre le marché de l'art - Une escroquerie dirigée par les riches

- □ L’influence d’Andy Warhol

- □ Pourquoi les anciennes statues Grecques ont-elles de petits pénis ?

- □ Le faussaire Beltracchi : comment faire un faux tableau

- □ L'intelligenge Artificielle met-elle l'Art en danger de disparition ?

- □ Eric Piedoie Le Tiec - Confessions d'un faussaire

- □ 10 choses à savoir à propos de Zao Wou-Ki

- □ Les mouvements de peinture artistiques

- □ Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol

- □ Différence entre Monet et Manet

- □ Qu'est-ce que le Surréalisme ?

- □ Le Vermeer de Tim, ou comment reproduire un chef d'oeuvre